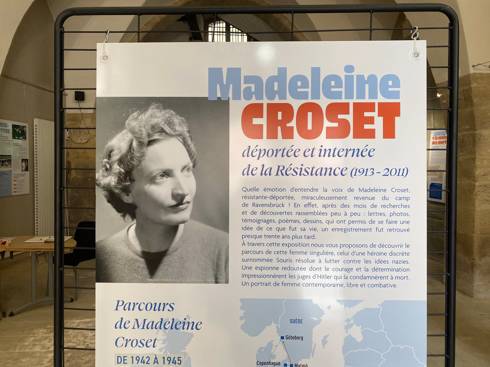

Ausstellung über die Widerstandskämpferin Madeleine Croset, L’Isle sur la Sorgue, Mai 2025

In Berlin ist gerade Margot Friedländer gestorben, mit 103 Jahren. Eine Frau, die qualvoll unter den Nazi gelitten hat, ihre Familie im KZ verlor, und die dennoch mit Liebe im Herzen den Menschen begegnet ist, die sich zum Ende ihres Lebens, mit 88 Jahren, in New York wieder aufgemacht hat, um in ihre Heimatstadt Berlin zurückzukehren und um zu erzählen von dem, was sie erlebt hat. In L’Isle-sur-la-Sorgue in der Provence gab es auch eine so große Seele, eine mutige Frau, die kaum vorstellbar Schlimmes erlebt hat und dennoch den Glauben an das Leben, an die Menschen nicht verloren hat. Solidarität, Respekt, Menschlichkeit, das waren die Werte, für die sie bis zum Schluss einstand. Ihr Schicksal hat gerade eine Ausstellung in ihrer Heimatstadt wieder ins Licht gerückt.

Madeleine Croset (1913-2011) war eine diskrete Heldin. Sie hing ihre Geschichte nicht an die große Glocke: die Geschichte einer Widerstandskämpferin, Spionin, die gefangengenommen und gefoltert wurde, eine qualvolle Reise durch verschiedene Gefängnisse und Konzentrationslager erlebte - und überlebte. Sie wird 1913 in L'Isle-sur-la-Sorgue in einer Industriellenfamilie geboren. Sie selbst erlernt den Beruf der Krankenschwester, arbeitet in Marseille, wo sie 1940 den Einmarsch Deutschlands in Frankreich erlebt. Zu ihren Freunden gehören Frauen und Männer, die sich im Widerstand engagieren. Sie wird selbst in dem Spionagenetzwerk „Réseau Alliance“ tätig und zieht dafür nach Lyon, wo sie weiterhin offiziell als Krankenschwester arbeitet. Das Spionagenetzwerk arbeitete mit dem britischen Secret Intelligence Service zusammen. Madeleine erhält den Decknamen Souris (Maus), ihre Wohnung Rue Neuve 15 in Lyon wird Treffpunkt für Geheimdienstagenten. Chefin der Organisation ist damals Maria-Madeleine Fourcade, genannt Hérisson (Igel).

Im Februar 1943 fliegt das Netzwerk auf. Madeleine Croset wird am 2. Februar 1943 verhaftet. Sie versucht vergeblich zu fliehen. Ihrem Neffen Fabien Croset berichtet sie in einem Interview 1996: „Der Mann packte mich am Ärmel meines Mantels und sagte: Deutsche Polizei, ich verhafte Sie. Ich hatte eine Art Turban mit einer großen Nadel und ich habe ihn damit in den Arm gestochen. In diesem Moment ließ er seinen Hund los, der mich an der Schulter packte, ich konnte mich nicht mehr bewegen. So wurde ich von einem deutschen Schäferhund gefasst. Ich rief: Die Gestapo verhaftet mich, Hilfe! Aber in diesem Moment waren alle Leute, die auf der Straße waren, schnell weg.“

Klaus Barbie (1913-1991), wegen seiner Grausamkeit als „Schlächter von Lyon“ bekannt, war damals Chef der Gestapo in Lyon und für die Deportation von Tausenden Juden und Widerstandskämpfern nach Deutschland verantwortlich. Er hatte eine Suite im zweiten Stock des Lyoner Hotels Terminus gemietet und führte seine Verhöre eigenhändig und mit bestialischer Brutalität durch. Madeleine Croset war eines seiner Opfer. Zwanzig Tage wird sie Klaus Barbie vorgeführt. Doch trotz aller Folterqualen verrät sie keine Namen, keine Verstecke. Sie habe seinen eisigen Blick nie vergessen, heißt es in der Ausstellung.

Das ist der Beginn ihrer Leidensreise. Sie kommt in sechs Gefängnissen. Am 17. und 18. Februar 1944 wird sie vor dem sogenannten Reichskriegsgericht in Freiburg zum Tode verurteilt. Mehrere Monate lang sitzt sie in Haft und wartet auf ihre Hinrichtung, jeder Tag könnte ihr letzter sein. Im Juli 1944 wird die Strafe in die Deportation in ein Konzentrationslager verwandelt. So kommt sie schließlich im November 1944 im KZ Ravensbrück an, dem größten Konzentrationslager für Frauen.

Über 120 000 Frauen waren im KZ Ravensbrück nördlich von Berlin inhaftiert, rund 90 000 starben. Madeleine Croset ist eine von 8000 Französinnen dort. In ihren Erinnerungen erzählt sie von ihrer Ankunft am Bahnhof, vom Marsch entlang der Reihen von SS-Männern und ihren Hunden, von den Frauenskeletten mit kahl rasierten Schädeln, von stundenlangem Appellstehen bei jedem Wetter, von der qualvollen Enge in den Baracken, den unbeschreiblichen Zuständen, den Krankheiten und dem Hunger. Tausende neue Gefangene vor allem aus Osteuropa kommen im Laufe des Jahres 1944 ins Lager. Es wird ein Zelt aufgestellt, in das die Frauen hineingepfercht werden, sie müssen im kalten Winter auf dem feuchten Zementboden schlafen, sie werden gezwungen, zwölf Stunden im Steinbruch zu arbeiten, Eisen zu transportieren.

Weil Madeleine Croset Krankenschwester war, wurde sie als solche in den Thyphusblock eingesetzt. „Da war es wirklich die Hölle, ich wurde in den ewigen Tod getaucht, denn die Frauen, die dorthin kamen, starben nach zwei Tagen, man musste sie reinigen und sie sofort ins Krematorium schicken.“ Sie wird selbst schwer krank, mit einer Lungenentzündung, Herzproblemen, aber sie scheint einen eisernen Willen gehabt zu haben. Sie erlebt die Befreiung des Konzentrationslagers und kehrt in ihre Heimat zurück.

Wie findet man nach der Hölle zurück in Leben? Madeleine Croset möchte einen Neustart, sie will nach Südamerika ziehen. Aber ein Freund hält sie davon ab. Sie bleibt in Marseille, bei ihrer Familie, eröffnet 1946 eine Boutique. Für den Umbau wendet sie sich an den Architekten Michel Ayvaz. Es ist der Beginn einer Liebesgeschichte, eine glückliche Geschichte. 1954 heiraten sie.

Ihr ganzes Leben lang habe sie sich nie beschwert, sie wollte nie Mitleid, erzählen die Zeitgenossen. Madeleine Croset liebt das Meer, die Literatur, die Kunst. Sie sucht nach dem Glück, nach dem inneren Frieden. Macht Yoga, reist nach Indien. Sie übernimmt die Leitung einer privaten Entbindungsklinik in Marseille, die Klinik de Beauregard, die ihr Vater gegründet hat. Ihr selbst bleibt es verwehrt, Kinder zu bekommen.

1948 wird sie zur Ritterin der Ehrenlegion ernannt, 1981 zum Offizier der Ehrenlegion.

2011 starb Madeleine Croset in Saint-Didier in der Provence, sie wurde auf dem Friedhof von L’Isle-sur-la-Sorgue, ihrer Heimatstadt, beigesetzt. Briefe und Fotos, Zeugnisse, Gedichte Zeichnungen, gesammelt und recherchiert von dem Historiker Philippe Laborie und Jack Toppin,rückten ihr Bild nun wieder in das öffentliche Bewusstsein. Ja, sogar die Stimme von Madeleine Croset wird dabei lebendig durch eine alte Tonaufnahme, auf der sie erzählt. Vier Wochen war die Ausstellung zu sehen, rund 1000 Besucher kamen , erzählt eine der Ausstellungsbegleiterinnen.

Notiert habe ich mir dort ein paar Sätze, die Madeleine Croset in ihren persönlichen Schriften hinterlassen hat. Darunter dieser: „Es ist der Ruf des Lebens zum Leben, selbst in Ravensbrück und im Gefängnis habe ich am Tor des Todes intensiv gelebt, entweder in Angst oder in Hoffnung, in Leiden meistens, aber nie im Unglück.“ Unglück sei eine Haltung, die ihr absolut fremd sei. „Ich glaube nicht, dass der tiefe Friede in mir jemals gestört wurde. Es kann Qualen an der Oberfläche geben, der Boden bewegt sich nie. Es ist die Wurzel des Lebens, immer trotz Enttäuschungen zu lieben, trotz Müdigkeit immer voranzukommen, immer auf alle inneren Stimmen zu antworten, die um Hilfe rufen.“